【童教育•教师风采】从“1”到“1+N”的转变——一场基于“儿童视角”下的主题墙变革教研

儿童一次学习的结果变成二次探索的对象

二次探索的结果变成三次学习的对象

如此循环往复、层层递进

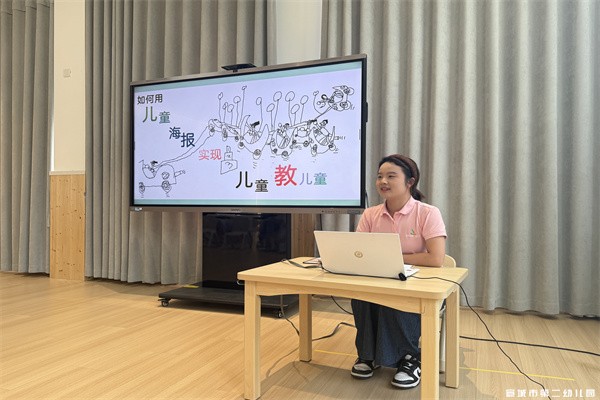

《纲要》明确指出“环境是重要的教育资源,应通过环境的创设和利用,有效促进幼儿的发展。”如何让环境真正成为儿童成长的“第三位教师”,助力幼儿深度学习与思考。宣城市第二幼儿园于5月14日开展了一场以“如何用儿童海报实现‘儿童教儿童’”为主题的沉浸式教研活动,通过“问题诊断—理论重构—现场实践—思维风暴”四步,推动教师从单向输出的“1.0主题墙”向“儿童本位”的“N维思维地图”升级转变。

【破题】直击痛点:传统主题墙的三大误区

教研伊始,教学副主任马颖带领教师们对现有传统主题墙案例进行重新审视,引发头脑风暴:在繁重的环创任务中如何给教师减负?如何将儿童海报转为幼儿深度学习的抓手?怎样真正实现儿童在环境创设中的主体地位?

误区一:主题墙变成教师手工竞技场

误区二:预设主题与儿童经验断层

误区三:墙面一旦生成无法发挥后续教育价值

【重构】儿童海报:让墙面“开口说话”

区别于传统主题墙,儿童海报的优势在于将“教师的被动任务”转化为“儿童的主动创作”;将“环境创设的工具”转化为“学习过程的呈现”;将“教学逻辑的设计”转化为“儿童立场的表达”。

怎样实现从“1”到“1+N”的转变呢,首先,要明确教师海报“1”指的是师幼共构的活动脉络图,以图片、绘画等能让幼儿看得懂、能理解的形式为主,其次,辅以教师的文字注释;而儿童海报“N”指的是以儿童自身为叙事视角,用儿童自己的图像、绘画、符号等表征手段记录并展现他们对主题或的认识。“1+N”的结合要求既有教师预设内容,又根据幼儿兴趣点灵活生成,同时预留留白空间以待后续补充,重点呈现幼儿的经验变化和反思。

【把脉】实地探讨:班级环境现场升级

教研团队兵分三路深入班级,分年龄段针对性改造班级主题墙。教研组通过分析—研讨—实践建议将各班级整齐排列的作品改为放射性问题网络图,保留幼儿涂改及表征痕迹。

小班幼儿主要以无意识记忆和直觉行动思维为主,容易记住他们感兴趣的事情。小班教研组建议教师将幼儿的记录进行文字注释或图片备注的形式呈现儿童海报。

中班幼儿的表征能力进一步提高,以具体形象思维为主,愿意用图画和符号表达自己的想法。中班教研组建议教师鼓励幼儿利用简单的符号或图画来表达自己的想法,记录属于自己的儿童海报。

大班幼儿正处在具体形象思维向抽象逻辑思维过渡的发展阶段,愿意用图画或符号进行自主表达。大班教研组建议教师鼓励幼儿利用思维小地图表现主题活动的开展脉络。

【建模】思维风暴:绘制可视化路径

教师们根据本班级已开展的主题活动,运用已有实践素材,模拟幼儿,开展海报创作体验。

在活动中,老师们像孩子们一样大胆思考,积极创作,思维的火花在交流中逐渐形成了清晰的实践蓝图。

从教师“造景”到儿童“筑巢”,这场主题墙的变革才刚刚开始。本次教研活动的开展,让教师们学会了退后,让孩子站在班级环境创设的前端,真正实现了让“儿童教儿童”,我园将继续扎实课程建设,让“儿童海报”成为幼儿、教师不断成长的见证者。(陈慧)

点击排行

- 107-06实地调研促发展,砥砺前行向未来——教育部调研组来宣城二幼开展调研

- 206-30践行师德,坚守初心——宣城市第二幼儿园开展师德师风动员大会

- 312-12思维碰撞 赋能成长——宣城市第二幼儿园开展益咕思维培训活动

- 406-30市二幼党支部开展“庆七一”主题党日活动

- 506-26快乐游戏,绽放童真——市二幼开展优质课评比暨创新游戏观摩活动

- 606-30“声”临其境 “语”你“童”行——宣城市第二幼儿园开展教师讲故事达标活动

- 704-18玩转万能工匠,助力多元成长 ——宣城市第二幼儿园户外自主游戏“万能工匠”专题培训

- 808-25携手共进 再续华章——宣城市第二幼儿园2023年秋季开学工作会暨岗前培训

- 911-01从“心”出发 “悦”享成长——宣城市第二幼儿园飞彩园区开园仪式

- 1012-08趣玩“卡卡”,建构快乐童年 ——市二幼“卡卡”户外建构培训